Alexander’s Feast

Händel ist einer der wichtigsten und berühmtesten Komponisten des Barocks und ein Meister aller musikalischen Formen und Gattungen. Insgesamt schrieb er etwa 40 Opern, 25 Oratorien, 100 Kantaten, Konzerte, Kammer- und Klaviermusik sowie geistliche Werke.

Die Schöpfung

Ende des 18. Jahrhunderts war Joseph Haydn einer der erfolgreichsten und angesehensten Komponisten Europas. Zwischen 1790 und 1795 unternahm er zwei London-Reisen mit jeweils langen Aufenthalten dort. Dies war eine wichtige und sehr produktive Schaffensperiode für ihn. Es entstanden u.a. seine zwölf Londoner Sinfonien, Klaviersonaten und -Trios sowie Lieder nach englischen Texten.

Inspiriert von den Händelfestspielen in Westminster Abbey, begann er 1796 mit der Komposition seines Oratoriums „Die Schöpfung“. Das Libretto, welches ursprünglich für Händel bestimmt war, brachte Haydn aus England mit nach Wien. Nun musste der Text übersetzt werden. Mit dieser Aufgabe beauftragte er Baron Gottfried Bernhard Freiherr van Swieten. Die Arbeit erstreckte sich bis in den Frühling 1798. Die erste Aufführung, nur mit geladenen Gästen, fand am 29. April 1798 im Palais des Fürsten Ernst von Schwarzenberg statt.

Gloria

John Rutter (*1945) gilt als einer der bedeutendsten Chorkomponisten unserer Zeit. Er versteht es wie kein anderer, sakrale Inhalte mit der heutigen Musiksprache (mit Elementen der populären Musik, aber auch mit vielen Zitaten aus vergangenen Epochen) auszudrücken. Seine Melodien sind einprägsam und finden sofort den Weg in die Herzen von Sängern und Zuhörern. Das 1974 entstandene und in Omaha USA uraufgeführte «Gloria» ist eine 3-sätzige Vertonung des lateini-schen Textes aus der Liturgie.

Stabat Mater

Das Stabat Mater, ein wunderschönes und grandioses Werk, entstand in den Jahren des Ruhestands von Gioachino Rossini, der zweifellos einer der brillantesten Opernkomponisten der ersten Hälfte des 19. Rossini ändert bei der Vertonung dieses berühmten mittelalterlichen Gedichts nicht seine musikalische Sprache, die die der Oper ist. Der Titel bezieht sich auf die erste Zeile dieser Hymne an die Jungfrau Maria „stabat Mater dolorosa“, was so viel bedeutet wie „sie stand die Mutter in Schmerzen“.

Die Komposition begann 1831 und endete zehn Jahre später. Die erste Aufführung des Werkes fand in Paris im Salle Ventadour am 7. Januar 1842 statt.

Die Brüder Escudier berichteten: „Der Name Rossini wurde in einem donnernden Applaus skandiert. Die Gesamtheit des Stücks riss das Publikum mit; der Triumph war vollkommen. Drei Nummern wurden gesungen … und das Publikum verließ den Saal mit einer Bewunderung, die sich schnell auf ganz Paris ausbreitete».

Messa di Gloria

Die Messa di Gloria ist Puccinis erstes bedeutendes Werk. Danach dauerte es zehn Jahre, bis er mit seinen ersten Opern Erfolg hatte. Es handelte sich um ein Werk für die Abschlussprüfung am Konservatorium. Puccini kümmerte sich nicht mehr darum und ließ es unveröffentlicht. Seit 1952 hat das Werk, das endlich herausgegeben wurde, wieder seinen rechtmäßigen Platz im Repertoire gefunden. Das Gloria ist der umfangreichste und berühmteste Teil des Werkes. Doch das Kyrie und vor allem das Credo verdienen ebenso viel Bewunderung. Das Handwerk, das dieser junge Komponist bereits an den Tag legt, seine Meisterschaft, die italienische „vocalita“, machen diese Messe zu einem Genuss sowohl für die Ohren der Zuhörer als auch für die Stimmen der Ausführenden.

Missa pro defunctis

Das 20. Jahrhundert hat völlig vergessen, dass Franz von Suppé, ein herausragender Vertreter der Wiener Operette („Leichte Kavallerie“, „die Schöne Galathée“, „Boccaccio“), auch geistliche Musik geschrieben hat. Zu Unrecht, denn seine 1855 vollendete „Missa pro defunctis“ steht zweifellos in der Tradition des Requiems des 19. Das für vier Solisten, Chor und Orchester komponierte Werk verzaubert mit dem Charme seiner Melodien im italienischen Stil, seinen meisterhaften Kompositionen für Chor und seiner Ausdruckskraft. Dieses romantische Requiem findet heute wieder seinen Platz in den Konzertsälen.

Dass Franz von Suppé, einer der erfolgreichsten Vertreter der Wiener Operette („Leichte Kavallerie“, „Die schöne Galathée“, „Boccaccio“) auch geistliche Musik schrieb, wurde im 20. Jahrhundert beinahe vergessen. Zu Unrecht – seine im Jahr 1855 vollendete „Missa pro defunctis“ reiht sich nahtlos in die Requiem-Tradition des 19. Jahrhunderts ein. Das für vier Solisten, Chor und Orchester komponierte Werk berührt mit seiner fast italienisch anmutenden Melokik, meisterhaft komponierten Chorsätzen und durch seine Ausdruckskraft. Heute findet das romantische Requiem wieder den Weg in den Konzertsaal.

Lobgesang

Felix Mendelssohn Bartholdy(1809 – 1847) Sonntag 1. Mai 2016 um 17 Uhr Kongresshaus Biel Mendelssohn komponierte dieses Werk im Auftrag der Stadt Leipzig für das «Gutenbergfest» im Jahre 1840, mit dem der vierhundertste Jahrestag der Erfindung des Buchdrucks gefeiert wurde. Der Komponist nahm dazu die ersten drei Sätze der noch unvollendeten 2. Symphonie in B-Dur […]

Schubertiade

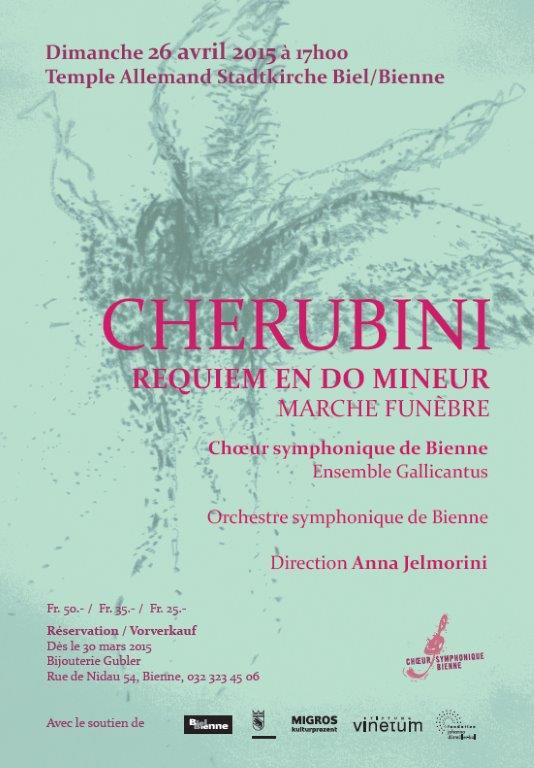

Bei dieser Gelegenheit sang die CS zweimal das Requiem von Cherubini, einmal im Kongresszentrum und einmal im Palasttheater, begleitet von unserem Pianisten Roumen Koumov.

Requiem in d-Moll

Dieses Requiem für gemischten Chor und Orchester wurde 1815 von Cherubini komponiert und am 21. Januar 1816 für eine Gedenkfeier zu Ehren des 1793 guillotinierten Ludwig XVI. uraufgeführt. In der Folgezeit wurde es unzählige Male aufgeführt. Schumann und Beethoven stellten es gleichberechtigt neben das Requiem von Mozart. Im Jahr 1827 wurde es bei Beethovens Trauerfeier in Wien aufgeführt.

Was an diesem Werk besonders auffällt, ist das Fehlen von Solisten. Der Chor wird 40 Minuten lang ohne Unterbrechung gefordert.

Im Jahr 1834 wurde das Werk vom Erzbischof von Paris verboten, da es Frauenstimmen verwendet. Cherubini komponierte daraufhin 1836 ein zweites Requiem in d-Moll für Männerchor, ein Requiem, das bei seiner eigenen Trauerfeier aufgeführt wurde.

König David – Davide Penitente

König David wurde in zwei Versionen veröffentlicht: 1921 als Bühnenmusik für das lyrische Drama von René Morax, das 1921 im Théâtre du Jorat in Mézières uraufgeführt wurde, und 1924 als Oratorium, das neu instrumentiert und 1923 in Winterthur in deutscher Sprache und 1924 in Paris (Salle Gaveau) in französischer Sprache uraufgeführt wurde.

Das Werk ist vom Leben des Königs David inspiriert. Es besteht aus drei Teilen und siebenundzwanzig Bildern. Die gesungenen Teile werden von drei Solisten (Sopran, Mezzosopran und Tenor) und einem gemischten Chor bestritten. Die gesprochenen Teile werden von einer männlichen Rolle, dem Rezitator, und einer weiblichen Rolle, der Pythonisse, bestritten.

René Morax, Leiter des „Théâtre de Jorat“ von Mézières bei Lausanne, hatte für die Wiedereröffnung nach dem 1. Weltkrieg ein Stück über den Werdegang des Hirten David zum König und Propheten geschrieben. Wer sollte die Musik schreiben? Ernest Ansermet empfahl Honegger, den jungen Schweizer, der in Paris lebte und der die Aufgabe übernahm und löste.

Die Aufführungen begeisterten das Publikum, und Honegger schrieb das Werk um zu einem Oratorium für den Konzertsaal, mit größerem Orchester und mit einem Erzähler, der die szenischen Elemente übersetzte. Diese Rolle übernimmt am 11. Mai 2014 Patrick Lapp aus Gimel, der bekannte Moderator vom Westschweizer Radio.